알폰스 무하(Alphonse Mucha, 1860–1939)는 19세기 말~20세기 초 유럽을 풍미했던 국제적 예술운동인 아르누보(Art Nouveau)의 대표적 예술가로 꼽힌다. 하지만 그 뿐이 아니었다. 우리가 알고 있는 것은 무하 예술세계의 일부에 불과하다.

" 알폰스 무하는 아르누보 스타일을 이끈 최고의 장식예술가로 잘 알려져 있습니다. 하지만 그는 예술가인 동시에 민족주의자였고, 철학자였습니다. 그는 예술의 보편성과 소통의 힘을 믿었으며 그 힘을 통해 식민과 전쟁으로 분열된 슬라브 민족의 정신적 통합과 평화에 기여하고자 했습니다. "

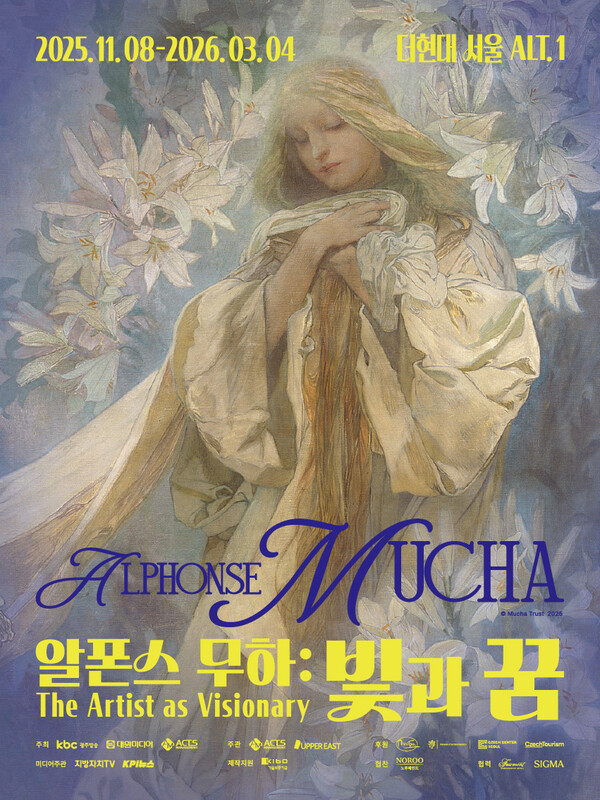

알폰스 무하의 손자이자 무하 트러스트 대표인 존 무하(John Mucha)는 더현대 서울 알트원에서 열리는 전시회 《알폰스 무하: 빛과 꿈》 ( Alphonse Mucha: The Artist as Visionary, 11월 8일~2026년 3월 4일) 개막을 하루 앞둔 7일 기자와 만나 "그의 예술이 여전히 세계인의 사랑을 받는 이유는 인간의 이상과 아름다움, 그리고 예술의 사회적 역할에 대해 깊은 울림을 전하기 때문"이라고 강조했다.

《알폰스 무하: 빛과 꿈》은 한국-체코 수교 35주년을 기념해 열리는 아르누보의 거장 알폰스 무하의 예술세계를 총망라하는 특별전으로 무하트러스트(Mucha Trust)가 소장한 패밀리 컬렉션에서 엄선된 유화 18점을 비롯해, 무하의 상징적인 석판화·드로잉·조각·보석·소품 등 총 143점의 걸작을 한 자리에서 선보인다. 특히 체코 국보로 지정된 작품 11점은 이번 전시를 위해 체코 정부와 EU의 반출 승인을 받아 출품된 작품들이다. 유화 '희망의 빛', '슬라비아', 조각 작품 '자연의 여신'을 포함한 70여점은 국내 최초로 공개작은 관람객들에게 무하의 예술세계를 새롭게 조망할 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

이번 전시는 무하의 예술철학과 유산을 보존·연구하는 공식 신탁기관인 무하 트러스트와 주한체코대사관의 긴밀한 협조를 통해 성사됐다. 전시 기획에 대행 큐레이터 도모코 사토(Tomoko Sato)가 참여해 전시의 깊이를 더했다. 도모코 사토 큐레이터는 "무하는 독특한 무하스타일을 창시한 아르누보의 대가이기 이전에 회화를 기반으로 한 화가였다" 면서 "석판화와 일러스트레이션으로 익히 알려진 무하의 작품 중에서 회화적 감수성과 민족주의적 색채를 생생히 느낄 수 있는 유화를 직접 감상할 수 있는 드문 기회"라고 강조했다.

이번 전시에서는 지금까지 일반에 공개되지 않았던 프라하의 ‘무하 하우스’를 영상으로 만날 수 있다. 무하 하우스는 3대째 무하의 유산을 보존하고 있는 개인저택으로, 미공개 작품과 습작, 그리고 화가 폴 고갱이 연주하던 하모니움을 원형 그대로 보존하고 있다.

체코 공화국 남모라비아 지방의 작은 마을 이반치체(Ivančice)에서 태어난 알폰스 무하는, 자국을 넘어 세계적으로 가장 널리 알려진 체코 예술가 중 한 사람이다. 그의 이름은 20세기 전환기에 근대 디자인의 토대를 마련한 국제적 예술운동 아르누보(Art Nouveau)와 불가분의 관계를 맺고 있다. 무하는 1890년대 파리에서 제작한 포스터 작업을 통해 시각 예술의 새로운 장르를 개척한 인물로 평가된다. 그는 매혹적인 여성상, 혁신적인 타이포그래피, 그리고 치밀하게 계산된 화면 구성을 결합하여, 단순한 미적 아름다움을 넘어 대중과 소통하는 강력한 시각 언어를 완성하였다. 이러한 독창적인 양식은 ‘무하 스타일(le style Mucha)’로 불리며 아르누보의 대표적 상징이자 현대 광고예술과 시각문화의 발전에도 지대한 영향을 미쳤다.

유럽과 미국을 오가며 활동한 국제적 예술가였으나, 무하의 마음속에는 언제나 체코인으로서의 정체성과 민족적 자긍심이 자리하고 있었다. 이반치체에서의 어린 시절과 빈·뮌헨에서의 수련기를 거쳐, 1904년 《뉴욕 데일리뉴스》로부터 ‘세계 최고의 장식 예술가’로 불리기까지, 그의 예술의 중심에는 언제나 오스트리아헝가리제국의 지배하에 있던 조국의 정치적·문화적 자주성을 향한 비전이 놓여 있었다. 귀국 후 완성한 후기 대작 <슬라브 서사시(The Slav Epic, 1912–1926)>는 그 비전의 결실이자 예술적 사명의 정점이라 할 수 있다.

'세계에서 가장 위대한 장식 예술가'

이번 전시는 무하의 예술적 업적과 철학적 여정을 입체적으로 조명하며, 그가 현대 그래픽 디자인의 선구자로서 확립한 위상과 비전 있는 예술가로서의 성장 과정을 폭넓게 탐구한다. 전반부는 ‘세계에서 가장 위대한 장식 예술가’로 불리던 파리시절에 초점을 맞춘다.

전시는 무하가 파리 시절 전설적인 배우 사라 베르나르(Sarah Bernhardt,1844-1923)를 위해 제작한 첫 포스터 '지스몽다'(1894)에서 시작된다. ‘신성한 배우’를 위해 탄생한 무하의 대표 포스터들을 통해 두 예술가의 만남이 그의 예술적 양식과 철학을 어떻게 완성해 나갔는지 살펴본다.

1895년 새해 첫날, '지스몽다' 포스터가 파리 전역에 내걸리자 도시에 큰 반향을 일으켰다. 이 성공을 계기로 베르나르는 무하에게 6년간의 전속 계약을 제안했고, 무하는 단순한 디자이너를 넘어 예술감독으로서 의상, 장신구, 무대장치까지 총괄하는 역할까지 맡으며 여섯 점의 추가 포스터를 제작했다. 이 시기에 탄생한 작품들은 사라 베르나르를 불멸의 무대 아이콘으로 확립시켰다.

'지스몽다의 성공 이후, 무하는 수많은 광고 포스터를 의뢰받기 시작했고, 1896년 파리의 인쇄·출판 업자 F. 샹프누아(F. Champenois)와 독점계약을 체결했다. 파리 시기에 제작된 그의 포스터 대부분은 샹프누아와의 협업으로 탄생했으며, 바로 이 시기 작품들을 통해 무하는 ‘아르누보의 거장(Master of ArtNouveau)’으로서 국제적인 명성을 굳히게 된다. 전시의 두번째 섹션에서는 1896년부터 1902년까지 파리에서 제작된 광고 포스터와 장식 패널(decorative panels)을 중심으로 ‘무하 스타일’의 전개 과정을 살펴본다.

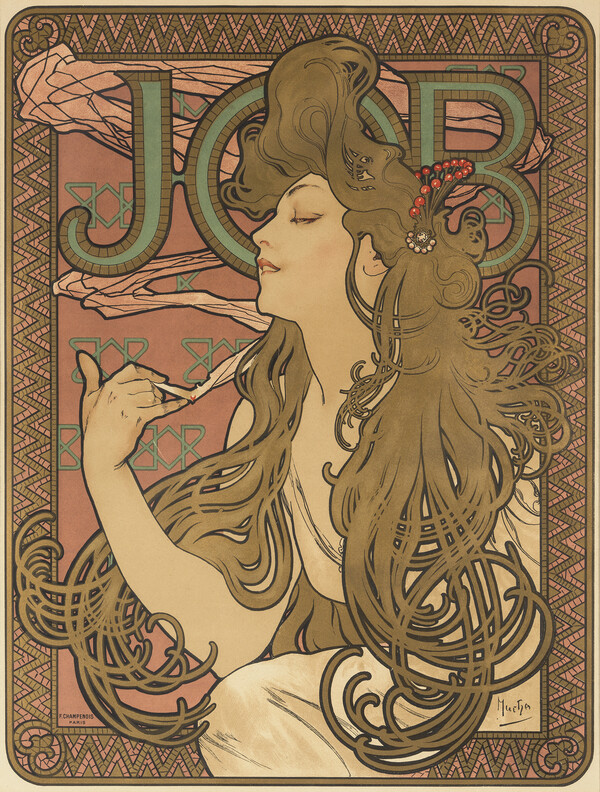

'욥' (JOB, 1896, 컬러 석판화)은 조제프 바르두 컴퍼니(Joseph Bardou Company)의 담배 종이 욥(JOB)을 광고하는 포스터였다. 풍성하게 물결치는 머리카락을 늘어뜨린 무하의 상징적 여성 이미지(Mucha woman)는 비로소 이 포스터를 통해 확립됐다. 여성의 머리카락이 만들어내는 아라베스크 문양과 담배에서 피어오르는 나선형 연기는 장식 효과를 풍부하게 하며, '지스몽다' 포스터에서처럼 비잔틴 양식의 장식 요소가 더해져 고급스러운 시각적 분위기를 완성한다. 모자이크에서 영감을 받은 테두리는 대중을 위한 상업용 포스터임에도 풍요롭고 세련된 이미지를 부각시킨다. 이 포스터는 무하의 예술적 아이덴티티를 확립함과 동시에 장식적 요소와 상업적 디자인을 결합한 그의 독창성을 보여주는 대표작이다.

무하는 19세기 마지막 해에 열린 제5회 파리 만국박람회에서 오스트리아헝가리제국을 대표하는 공식 예술가로서 제국의 3개 전시관 중 하나인 보스니아헤르체고비나 전시관의 장식과 홍보물 디자인을 맡았다. 또한 파리의 대표 예술가로서 프랑스의 유수 제조사와 협업하고 보석상 조르주 푸케와 함께 박람회 전용 주얼리 컬렉션 전체를 디자인했다. 그러나 무하에게 이 영광의 무대는 역설적으로 유럽 문명의 화려함 이면에 도사린 어두운 현실을 마주하게 한 계기가 된다. 발칸반도로 현장 조사를 떠난 그는 그곳에서 남슬라브인들이 겪는 문화적·정치적 어려움을 직접 목격하고 깊은 깨달음을 얻는다. 그는 모든 슬라브민족의 ‘기쁨과 슬픔’을 담고, 공동체적 유대와 억압에 맞선 투쟁을 그릴 <슬라브 서사시>의 창작을 자신의 필생 과업으로 삼기로 결심했다.

'백합의 성모'는 예루살렘의 성모 마리아에게 봉헌될 교회 장식으로 계획된 작품이다. 1902년에 의뢰받았으나 1905년 알 수 없는 이유로 프로젝트는 취소됐다. 아내 마루슈카(Maruška)에게 보낸 편지에 따르면, 무하는 작품의 주제를 ‘동정녀 마리아(Virgo purissima)’로 설정하고, 순결의 상징인 백합에 둘러싸인 성모의 영적인 모습을 그렸다. 작품 속, 슬라브 민속 의상을 입은 소녀는 추억을 상징하는 담쟁이덩굴 화관을 들고 있다. 무하는 성모의 비현실적인 형상과 소녀의 강한 실재감을 대비시키면서, 성모를 신비로운 힘으로 빛을 발하여 소녀를 비추는 영적인 존재로 묘사했다. 소녀는 그 천상의 존재를 의식하지 못하는 듯 보이지만, 성모의 긴 베일 자락이 부드럽게 소녀에게 닿으며 축복을 내리고 있다.

'민족주의의 사도',무하의 예술과 철학, 비전

후반부는 민족주의의 사도로 조국을 위해 헌신하려 했던 무하의 작품들을 중심으로 꾸며진다. 1904년 봄, 무하는 장기 구상 중이던 대작 '슬라브 서사시' 실현을 위한 첫걸음을 내딛었다. 1904년부터 1909년 사이 다섯 차례에 걸쳐 미국을 방문했고, 이 시기에 시카고 출신의 자선가이자 사업가 찰스 리처드 크레인(CharlesRichard Crane, 1858-1939)을 만나게 된다. 그는 이후 '슬라브 서사시'의 주요 후원자가 된다.

국가를 위한 첫 공공 프로젝트였던 프라하 시민회관(Obecní Dům)의 장식 작업을 비롯해, 제1차 세계대전 전후 무하가 슬라브 세계에 대한 자신의 정서를 표현한 작품들을 네번째 섹션에서 만날 수 있다.

무하는 1923년부터 슬라브 민족의 단결을 위한 '슬라브 서사시' 연작을 완성해 나갔다. 20점의 대형 캔버스로 이루어진 이 연작 중 가장 큰 작품은 가장 큰 작품은 세로 6미터, 가로 8미터에 이른다. 무하는 고대에서 중세, 종교 개혁기, 제1차 세계대전 이후까지 슬라브 문명의 발전에 영향을 준 역사적 장면 20개를 선정했다. 이 중 10점은체코 역사에서, 나머지 10점은 다른 슬라브 민족의 과거를 소재로 하여 정치, 전쟁, 종교, 철학, 문화 등 다양한 주제를 아우른다.

"예술가는 무엇보다 자기 자신과 민족의 뿌리에 진실해야 한다." (알폰스 무하)

1923년, 무하는 러시아 국민이 겪은 참혹한 고통에 대한 예술적 성찰로서 대형 상징화 <광야의 여성(Woman in the Wilderness)>을 제작했다. 이번 전시에서는 그 제작 과정을 엿볼 수 있는 러시아 여성 농민 유화 습작을 선보인다. 시베리아의 어두운 설원, 늑대 무리가 다가오는 가운데 홀로 선 여성 농민의 모습을 통해 무하는 러시아 민중이 처한 절망적인 무력감과 깊은 슬픔을 강렬하게 표현했다.

유럽의 평화는 오래가지 못했다. 새로 독립한 슬라브 국가들 사이에서 영토 문제가 점차 불거졌고, 1933년 아돌프 히틀러(Adolf Hitler,1889-1945)가 독일 총리에 취임했다. 1938년, 무하가 '슬라브 서사시'를 프라하 시에 기증한 지 10년 후, 체코슬로바키아는 독일, 폴란드, 헝가리로부터 국경 지역의 상당 부분을 상실했다. 마지막 섹션에서는 급변하는 정세 속에서 또 다시 다가오는 전쟁의 위협에 무하는 어떻게 반응했는지 살펴본다. 무하는 인류를 위한 기념비를 구상하며, ‘이성’, ‘지혜’, ‘사랑’이라는 세 가지 핵심 가치가 조화를 이루어 인류의 지속적인 발전을 이루는 미래를 그려냈다.

무하 트러스트 대표 존 무하는 "위대한 예술은 무하의 작품처럼 문화, 세대, 시대를 넘어서 사람들에게 말을 건네는 것이라고 생각한다"면서 "이성과 지혜, 사랑이 조화를 이루는 알폰스 무하의 작품들을 만나 영혼의 위안과 영감을 얻기를 바란다"고 말했다. 전시는 유료이며 내년 3월 4일까지 열린다. ▣