스미다호쿠사이미술관과 ‘미인화’의 계보

도쿄의 스미다(墨田) 강가에 아침 햇빛이 천천히 내려앉는 시각, 거리의 공기는 낡은 화첩을 넘길 때 풍기는 종이 냄새처럼 은근히 빛난다. 이 강을 건너며 수백 년 동안 사람들이 그랬듯이 곱게 펼쳐진 풍경을 따라 걷다 보면 주택가 쌈지 공원 한 켠에 묘한 분위기를 풍기는 건축물과 마주친다.

빛을 받아 매 순간 결이 바뀌는 은빛 알루미늄 판넬에 보는 각도에 따라 표정이 달라지는 독특한 구조를 지니고 있다. 날카롭지만 차갑지 않고 낯설지만 이상하게 따뜻한 형태, 마치 90평생을 끊임없는 도전과 실험으로 그림에 미쳐 살았던 가쓰시카 호쿠사이(葛飾 北斎, 1760~1849)와 닮아 있다. 도쿄 변두리의 한 풍경으로 자리잡은 이곳은 2010년 프리츠커상을 수상한 여류 건축가 세지마 가즈요(妹島和世, 1956~)가 설계한 스미다 호쿠사이 미술관(すみだ北斎美術館 , The Sumida Hokusai Museum)이다.

프랑스 랑스에 있는 루브르의 위성 미술관 루브르 랑스(Louvre-Lens)와 가나자와 21세기 미술관(Kanazawa 21st Century Museum of Contemporary Art) 등을 설계한 세지마 가즈요는 “사람과 환경, 시간과 공간의 관계”에 깊은 관심을 보인다. 예컨대 건축물은 단순히 외형이 아니라 사람들이 머무르고 움직이고 서로 교류하는 공동체적 장소로서 설계한다. 스미다호쿠사이 미술관에서도 건축가는 도시의 공기를 받아들이는 투명성과 여백을 설계에 녹여 어디에서나 어떤 각도에서나 달리 보이는 건물을 만들었다.

미술관 건물은 가쓰시카 호쿠사이의 명작 ‘가나가와의 거대한 파도’를 모티브 했다. , 하늘로 높이 솟은 날카로운 삼각형은 후지산을 표현했으며 건물 전체를 덮은 은색 알루미늄 판넬과 기하학적 절제가 돋보이는 이음부분의 직선들은 솟구치는 파도와 물거품을 상징한다. 가쓰시카 호쿠사이의 대담한 실험 정신을 그대로 이어받아 현대적으로 재해석한 건축가의 고집이 느껴진다.

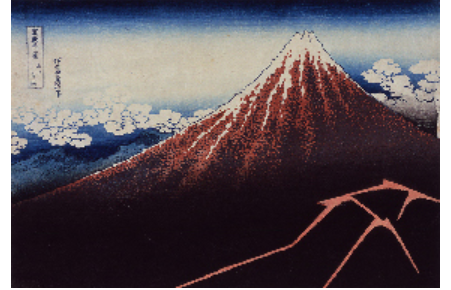

2009년 공모를 거쳐 선정한 이 미술관의 로고 또한 호쿠사이의 걸작 '후가쿠삼십육경(冨嶽三十六景)·산하백우(山下白雨)' 속 후지산 아래 번개에서 모티프를 얻었다. 작품은 산기슭을 뒤덮은 새까만 먹구름(雨雲)과 그 구름을 가르며 내려치는 듯한 번개, 그리고 이러한 모든 현상을 초월한 것처럼 유유히 하늘 높이 솟아 있는 후지산을 그렸다. 이 작품에서 느껴지는 현실 이상의 긴장감과 덮쳐 올 듯한 현장감의 일면을 미술관 로고에 담아냈다. 번개는 호쿠사이가 가진 ‘파격’과 ‘혁신’의 상징이다. 그는 죽는 순간까지 “더 그릴 수 있다면, 나는 진정한 화공이 되리라(五年の命あらば…)”라고 말할 만큼 끝없는 변화를 꿈꾼 사람이다.

입장 전부터 이곳은 단순히 호쿠사이의 작품을 보관하는 장소가 아니라는 걸 본능적으로 직감한다. 그의 일생에 내재한 끊임없는 변화와 혁신의 정신이 은색 건물에서부터 지금도 여전히 유효하다는 걸 느끼며 미술관에 들어선다.

왜 스미다인가?

가츠시카 호쿠사이는 90년에 가까운 생애 동안 90번 넘게 이사를 했다고 전해지지만 그 대부분은 자신이 태어난 스미다(墨田) 지역을 중심으로 기거하며 작업했다.

스미다는 원래 서민과 상인, 예술가들이 함께 뒤섞여 살아가던 생활의 냄새가 진하게 배어 있는 변두리 동네였다. 료고쿠바시(両国橋), 미메구리 신사(三囲神社), 우시지마 신사(牛嶋神社) 등 그가 수없이 걸었던 거리들은 자연스레 그의 화첩 속 풍경이 되었고 그 풍경을 살아가는 사람들의 얼굴과 몸짓 하나하나가 그의 소재로 호쿠사이 화풍을 형성하는 기반이 된다.

호쿠사이의 성(姓)인 ‘가쓰시카(葛飾)’ 역시 이 지역이 예전 무사시국 가쓰시카군(武蔵国 葛飾郡)에 속했던 데서 비롯된 이름이다. 즉 그의 이름에는 이미 스미다의 지리와 역사가 새겨져 있다. 그러므로 이 미술관은 단순한 기념관이 아니라 호쿠사이를 길러낸 도시의 기억이 다시 호쿠사이를 품은 공간이라는 점에서 큰 의의가 있다.

스미다 구에서는 이 고장 출신의 위대한 예술가인 호쿠사이를 널리 알림과 동시에 지역의 산업과 관광에도 기여하는 지역 활성화의 거점으로 2016년 11월 22일 스미다 호쿠사이 미술관을 개관했다.

아름다움의 완성 ‘미인화’

대표작〈가나가와 해변의 높은 파도 아래(神奈川沖浪裏)〉처럼 감히 범접할 수 있는 풍경의 세계를 구현한 호쿠사이지만 사람의 표정과 움직임을 통해 에도(江戸)의 감정과 공기를 먼저 기록한 화가다. 특히 젊은 시절부터 미인화(美人画)의 대가로 널리 알려졌는데 ‘미인화’는 여성의 얼굴에 시대의 호흡을 담아낸 장르이며 그의 예술적 혼이 깊게 뿌리를 내린 세계다.

그는 평생 동안 화풍을 수십 번 바꾸며 가노파(狩野派), 도사파(土佐派), 린파(琳派)부터 서양화법에 이르기까지 끊임없이 새롭고 낯선 것을 받아들였다.

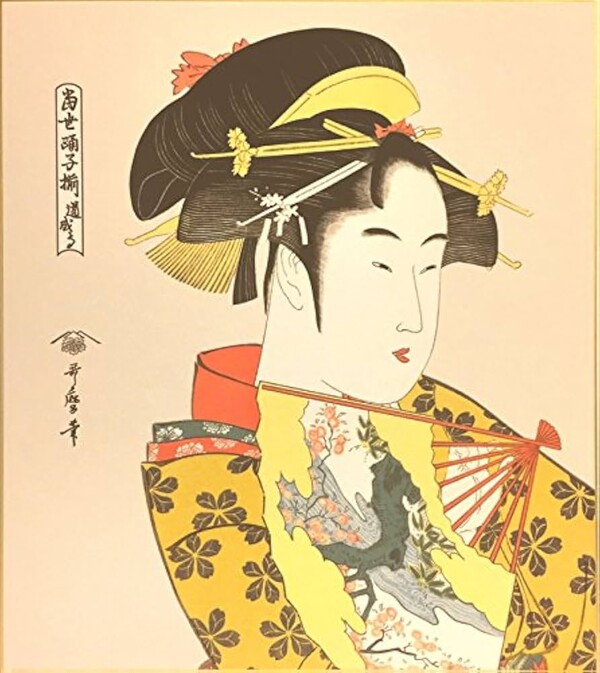

에도 시대의 미인화는 유행하던 머리 모양의 곡선, 계절에 따라 달라지는 기모노(着物)의 색과 문양, 사회적 신분과 질서, 유곽(遊廓)의 분위기, 시정(市井)의 생활, 도시의 소리·기운, 여성의 노동과 여인의 옷자락 사이로 스치는 감정의 기류, 미적 기준의 변화 등 이 모든 것을 한 사람에게 압축한 장르였다. 얼굴은 초상이지만, 그 안에는 도시 전체의 감정적 스펙트럼이 담겨져 있다. 그래서 미인화는 한 시대의 문화사를 읽는 ‘얼굴의 풍경화’라고도 할 수 있다. 잘 익은 김치처럼 한 장의 그림 속에 시대의 감각이 살아 있고 그 시대를 살아가는 여성들의 섬세한 감정이 비밀스레 숙성되어 있는 것이다.

특별전을 통해 보는 '미인화의 계보'

스미다호쿠사이미술관의 특별전 《호쿠사이를 둘러싼 미인화 계보-명수들의 경연(北斎をめぐる美人画の系譜-名手たちとの競演)》(2025.9.16–11.24) 은 바로 이 미인화의 계보를 한눈에 보여줬다.

미야가와 조슌(宮川 長春, 1682~1753)은 육필화를 전문으로 했으며 주로 에도 서민생활을 주제로 족자, 두루마리, 병풍 등을 제작했다. 그의 미인화는 부드럽고 차분한 선으로 이루어져 있다. 마치 한밤중 등불 아래서 천천히 번져가는 잉크처럼, 화면 속 여성들은 조용하지만 따뜻한 기품을 지녔다. 초기 미인화의 형식을 다듬은 그의 작품은 고요한 선과 은근한 여백이 특징이다. 그림 속 기모노의 색감은 계절을, 머리 장식은 사회적 신분을, 표정 없는 표정은 시대의 억압을 담고 있었지만 그 모든 감정은 절제된 선 안에 고이 숨겨져 있었다. 고요함을 품고 있는 여백은 미인화의 기본 언어가 되었다.

그의 제자 미야가와 슌스이(宮川 春水, 생몰연대 불분명)는 스승의 고요함에 더 세밀한 감정의 떨림을 얹었다. 손끝의 움직임, 기모노 옷자락의 무게감, 머리 장식의 미묘한 균형까지 당시 에도의 여성이 지닌 무거우면서도 부드러운 정서를 섬세한 곡선으로 잡아냈다. 인물의 마음을 더 가까이 들여다보는 감각의 결을 발전시켰다. 그는 이렇게 ‘미야가와파’의 양식, 특히 육필 미인화의 전통을 이어가면서 가련하고 섬세한 화풍을 확립했다.

하지만 1750년 미야가와 가문에서 일어난 살해 사건 후 ‘미야가와’라는 화성(画姓)을 꺼리게 되었고 ‘가쓰미야가와(勝宮川)’에 이어 ‘가쓰카와(勝川)’로 이름을 바꿨고 그의 문하에서 ‘가쓰가와파’의 시조인 가쓰카와 슌소(勝川 春章, 1762~1792)가 배출된다.

이 가쓰카와 슌소가 바로 호쿠사이의 스승으로 “春章一幅直千金(슌소의 한 폭은 천금과도 같다)”라는 평가를 받을 정도로 당대 최고의 미인화 대가였다.

유녀(遊女, 유곽의 여인)가 머리를 고치고, 배우가 무대 뒤에서 대사를 읊조리고, 상인이 잠시 기대어 숨을 고르는 모습까지 박진감 있게 포착해 도시의 리듬이 생생히 느껴졌다. 그의 가장 큰 공적은 가부키 배우를 그린 배우 그림(役者絵)에 사실적인 표현을 도입한 점이다. 이전까지 주류였던 도리이파(鳥居派)가 특정 틀이나 기호화된 양식미를 사용해 개별 배우의 얼굴 특징을 거의 구분하여 그리지 않았던 것과 달리 배우 한 명 한 명의 표정과 인상을 정확하게 포착하여 그려 초상화(似顔絵)로서 성립시켰다. 판화도 대량 생산된 배우 그림은 지금의 브로마이드 역할을 톡톡히 수행해 서민들 사이에서 폭발적인 인기를 얻었으며 이후 배우 그림의 주류 양식을 구축했다.

또한 배우의 얼굴이나 상반신을 크게 클로즈업하여 그리는 오쿠비에(大首絵)를 잇피쓰사이 분초(一筆斎 文調, 생몰연대 불분명)와 함께 창시하고 유행시켰다. 오쿠비(大首)는 '큰 목' 또는 '큰 머리'라는 뜻으로 전신을 그린 것이 아니라 화면 가득 인물의 얼굴이나 가슴 부분까지만을 확대하여 묘사하는 방식에서 이름이 유래했다. 가쓰카와 슌소는 판화뿐만 아니라 육필 미인화 분야에서도 미야가와파의 사실적인 계보를 계승해 세밀하고 우아한 화풍으로 미인화의 감각을 한층 세련되게 만들었다.

이처럼 다양한 분야에서 혁신을 이룬 슌소는 특히 호쿠사이를 길러낸 스승이라는 점에서도 우키요에 역사에서 매우 중요한 인물이다.

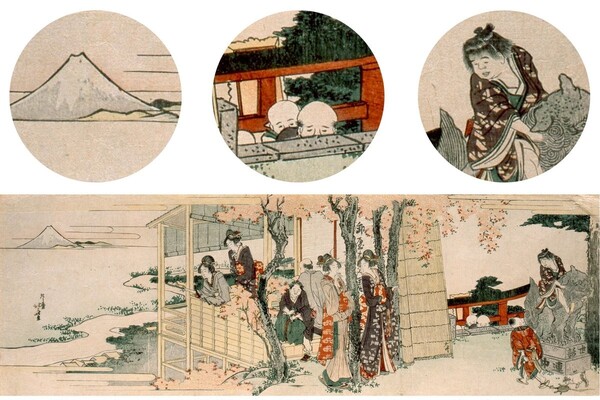

젊은 호쿠사이는 가쓰카와 슌소의 문하에서 ‘슌로(春朗)’이라는 이름으로 활동했으며 선의 곡선, 기모노의 리듬, 여인의 시선에 담긴 감정까지 스승의 기법을 철저히 익혔다. 이후 미인화의 전통을 흡수한 그는 스승의 전통을 넘어서는 새로운 길을 개척해 나간다. 스승의 선(線)은 그에게 재료가 되었고, 그 재료 위에서 그는 ‘미인화의 서사화(敍事化)’라는 혁신을 펼친다.

정적에서 서사로

이번 전시회는 가쓰시카 호쿠사이의 긴 예술 활동은 크게 네 시기로 구분해 미인화의 변천을 한 눈에 볼 수 있게 꾸몄다.

먼저 화명 호쿠사이 소오리(北斎宗理)로 활동한 소오리기(宗理期, 1794~1798년 전후) 화풍은 전통적 우키요에의 안정된 구도를 따랐다. 특히 가부키 배우 그림(役者絵)과 미인화 분야에서 두각을 나타냈으며 화려하지만 비교적 얌전한 선과 섬세하고 부드러운 색감을 사용했다. 이는 선배 화가인 다와라야 소오리(俵屋宗理, 불명~1782년경)의 화풍을 계승한 결과로 아직 호쿠사이 개인의 강렬한 스타일은 두드러지지 않은 정통파적인 시기였다.

가쓰시카 다이토(葛飾戴斗)로 이름을 바꾼 다이토기(戴斗期, 1798~1810년 전후)에서 호쿠사이는 예술적 실험기이자 전환점을 맞이한다. 그는 이 시기에 서양화법(원근법, 명암법)을 적극적으로 도입하기 시작하며, 다이내믹한 구도와 키아로스쿠로(Chiaroscuro)를 활용한 작품을 선보인다. 풍속화를 비롯하여 무사 그림, 요괴나 전설 등 다양한 장르로 범위를 확장하며, 기존 우키요에의 틀에서 벗어나려는 시도를 통해 예술가로서의 개성이 처음으로 드러나기 시작했다.

호쿠사이 오이키(北斎応為)라는 화명을 사용한 오이키기(応為期, 1810~1820년 전후)에 그의 필력이 성숙기에 접어들면서 정교함과 섬세함이 극대화되었다. 그의 딸인 오이(応為)와의 예술적 교류가 활발했으며 성숙한 필치와 세밀한 세부 묘사가 특징적으로 나타난다. 풍경화와 화조화 등이 전문적인 수준으로 발달했고 인물 표현 역시 더욱 생동감 있게 변모했으며 유명한 스케치 교본인 "호쿠사이 만화(漫画)"의 초기 작업도 이 시기에 이루어졌다.

마지막 호쿠사이기(北斎期, 1820~1849년)는 그의 예술 인생에서 절정기이자 그를 세계적 거장으로 만든 시기다. 이때 작품들은 강한 선과 폭발적인 에너지, 그리고 극적인 구성이 특징이다. 특히 후지산과 파도, 에도의 풍경을 주제로 한 대형 프로젝트에 집중해 대표작인 《후가쿠 36경(富嶽三十六景)》과 그중에서도 《가나가와의 큰 파도(神奈川沖浪裏)》를 통해 커다란 자연과 인간의 대비를 압도적인 스케일로 표현했다.

호쿠사이의 미인화 역시 전통을 바탕으로 하지만 끊임없이 그 위에 완전히 다른 속성을 얹었다.소오리기의 날씬하고 여린 모습에 옅은 미소를 띤 여인을, 다이토기에서는 손을 모으고 고개를 크게 기울인 여성을, 오이키기에서는 통통한 뺨과 사물을 응시하는 여성을, 그리고 호쿠사이기에서는 갸름한 긴 얼굴에 볼륨있는 의상을 걸친 여성을 그렸다.

호쿠사이의 미인화를 실물로 마주하면 가장 먼저 드는 감정은 “이 인물은 지금 막 움직이고 있었다”는 느낌이다. 머리카락이 바람을 머금은 듯 흐르고, 기모노의 단(裾)이 감정의 무게를 싣고 휘날리며 인물의 시선이 화면 밖을 향해 이야기를 계속하고 있다. 그의 미인화는 정지된 초상화가 아니라 감정의 장면(scene)이다.

예를 들어 〈귀인과 관녀도(貴人と官女図)〉에서 등장 인물들의 서로 다른 방향으로 뻗어 있는 시선과 손끝의 긴장은 당시 궁중 사회의 미묘한 신분 구조와 심리적 긴장을 말없이 보여준다. 그의 화면 구성은 대담했다. 이야기의 주인공인 인물을 화면 가장자리에 밀어두고 비어 있는 공간에 침묵을 배치한다. 이 침묵은 관람자의 상상력을 끌어들이는 장치이며 그 여백 속에서 감정은 완성된다. 또한 기모노는 인물의 감정에 따라 무게를 달리하며 장면 전체를 휘감는 움직임을 만들어냈다. 또한 그는 화면 중심의 인물 배치를 과감히 비껴가게 하여 남겨진 여백에서 이야기의 울림이 조용히 번지도록 만들어낸 것이다. 여인의 표정과 시선이 엇갈리는 찰나의 긴장 속에 그 여백은 침묵이며 말로 하지 못한 감정이 머무는 장소였다. 이러한 감각은 미인화를 단순한 정적 초상에서 서사적 풍경을 가진 인물화로 확장시켰다.

우키요에 황금시대를 이끈 에도 후기의 세 거장

에도 후기 미인화의 정점은 호쿠사이·우타마로·에이시의 삼자 구도였다. 우키요에의 황금시대를 이끈 세 명의 거장이다. 그런 의미에서 이번 특별전은 호쿠사이를 기타가와 우타마로(喜多川 歌麿, 1753년경 ~ 1806), 도리이 에이시(鳥居 栄之, 1756~1829)와 함께 배열했다. 이는 단순한 비교 전시가 아니라 우키요에라는 제한된 기법 속에서 누가 더 대담하고, 더 섬세하며, 더 많은 감정을 화면 안에 구현했는가를 보여주는 예술적 경쟁이자 협연임을 주장하는 근거로 풀이된다.

우타마로는 기존의 정형화된 미인화에서 벗어나 여성의 내면적 감정과 개성을 심도 있게 표현하는 데 주력했다. 특히 가쓰카와 슌소 등이 배우 그림에 사용했던 오쿠비에 기법을 미인화에 도입해 대성공을 거두웠다.

에도의 집창촌인 요시와라(吉原)의 유녀뿐만 아니라 당대 평판이 좋았던 찻집의 아가씨들과 일반 서민 여성들의 일상적인 모습을 그림으로써 개개 여성의 매력과 생활감을 생생하게 부각시켰다. <부인상학십체(婦人相学拾躰)> 시리즈처럼 여성의 인상(人相)을 주제로 한 연작 등 날카로운 관찰력을 바탕으로 한 작품을 많이 남겼다.

초분사이 에이시(鳥文斎 栄之)로도 불리는 도리이 에이시는 에도 막부의 직속 무사 가문인 호소다(細田) 가문의 장남으로 태어나 젊은 나이에 쇼군을 가까이 모시는 직책을 맡았던 무사였다. 어릴 때부터 막부의 어용 화가 집단인 가노파(狩野派)의 화가에게 사사 받아 수준 높은 회화 기술을 익혀 34세에 화가로 전업한 이색적인 경력의 소유자다.

에이시는 무사 가문의 고귀한 배경과 가노파에서 익힌 기술을 바탕으로 기존 우키요에와는 차별화되는 기품 넘치는 미인화를 확립했다. 당시 유행하던 도리이 기요나가(鳥居 清長, 1752년~1815)의 영향을 받았으나 점차 독자적인 스타일로 가늘고 우아하며 거의 '십이등신'에 가까운 장신의 미인상을 그렸다. 이러한 고상한 분위기로 부유한 상류층이나 무가(武家) 계층의 애호가들에게 특히 인기가 높았다.

우타마로의 간결하고 우아한 선, 에이시의 도회적이고 세련된 감각, 그리고 호쿠사이의 움직임과 서사성. 이 세 감각이 한 공간에서 만나면 에도라는 시대가 얼마나 다층적이고 다채로운 시각으로 ‘미’를 바라보았는지 비로소 선명하게 드러난다. 이번 전시는 그 긴장감까지도 체감할 수 있는 드문 기회였다.

끝나지 않은 열정의 숨결

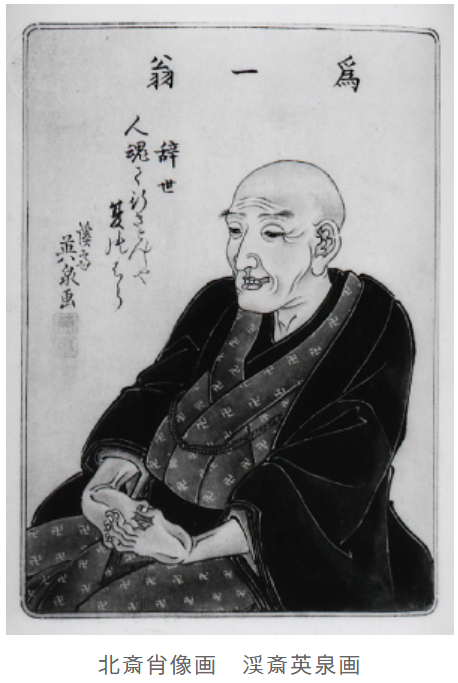

가츠시카 호쿠사이는 죽기 직전 90세의 나이에 이렇게 말했다. “하늘이 내게 5년만 더 준다면, 나는 진정한 화공이 되었을 것이다.”

이처럼 평생을 그림을 그렸지만 단 한 번도 완성에 도달했다고 생각한 적이 없었다. 그는 또 “영혼이라도 되어 여름 들판을 한가로이 날아가 보리라”라는 말도 남겼다. 세상에 대한 끝없는 호기심과 지적 탐구를 멈추지 않았고 스스로를 그림에 미친 놈, ‘화광인(画狂人)’이라 칭했던 호쿠사이. 스미다호쿠사이미술관은 바로 이 ‘영원한 미완’을 지금의 관람객에게 다시 건네는 공간이다.

일본의 미인화는 일상의 결, 감정의 결, 시대의 공기를 여인의 얼굴 속에 고스란히 담아낸다. 미술관이 기획한 전시회의 미인화는 “한 사람의 얼굴에는 그 시대가 담긴다”는 말을 가장 아름답게 실증하는 작품들이었다. 호쿠사이는 지나가는 찰나의 감정을 붙잡는 데 천재적이었다. 선의 미세한 떨림, 시선의 흔들림, 옷자락의 눕혀짐에 모두 시간이 담겨 있다. 특별한 전시회에 색다른 울림은 각별한 체험이었고 미인화란 결국 사람을 보는 법을 가르쳐주는 예술이라는 걸 새삼 깨달았다.

※ 필자 주 : <이태문의 문화코드로 읽는 일본> 12월 원고 테마로 ‘미인’을 붙들고 문장을 다듬다가 〈호쿠사이를 둘러싼 미인화 계보-명수들의 경연(北斎をめぐる美人画の系譜-名手たちとの競演)〉전시를 알고서 부랴부랴 달려가 전시회 종료 전에 겨우 볼 수 있었다. 스미다호쿠사이미술관 특별전시까지 소개해 이전 <화광인 호쿠사이 재조명, ‘전부 호쿠사이의 짓이었습니다’>, <호쿠사이 육필화 ‘설중미인도’, 일본 경매서 59억원에 낙찰>에 이어 호쿠사이에 대한 원고 세 꼭지가 마무리된 것 같아 마음이 놓인다. ▣